“Si sabéis que Dios significa profundidad, ya sabéis mucho acerca de Él. Entonces ya no podréis llamaros ateos o no creyentes. Porque ya no os será posible pensar o decir: la vida carece de profundidad, la vida es superficial, el ser mismo no es sino superficie. Si pudierais decir esto con absoluta seriedad, seríais ateos; no siendo así, no lo sois. (Paul Tillich).

El “ateísmo” es la filosofía que propugna la no existencia de Dios. El término “ateo” procede del griego “a-theos” que significa “sin dios”. Es decir, que no cree en Dios. Lo contrario de “ateísmo”, como su propia semántica implica, es “teísmo” (sin la a- privativa), doctrina que afirma y predica la fe en Dios. De este simplismo podríamos deducir que los más de 7.200 millones de personas que habitan actualmente nuestro planeta se identifican bien con el “ateísmo” o bien con el “teísmo”. Pero un sector muy importante de la población se siente a gusto en el “agnosticismo”. La filosofía agnóstica no niega ni afirma que exista alguna deidad. Piensa que, de existir, sería inaccesible para el ser humano. Thomas Henry Huxley, biólogo británico –quien acuñó este término en 1869– sugería que “en cuestiones del intelecto, sigue a tu razón tan lejos como ella te lleve, sin tener en cuenta ninguna otra consideración”; y, a la vez, afirmaba que “en cuestiones del intelecto no pretendas que son ciertas las conclusiones que no han sido demostradas o no son demostrables”. Pero tanto de “ateos” como de “teístas” existen de muchas clases, e igualmente ocurre con los “agnósticos”.

CUANDO LOS CRISTIANOS ERAN “ATEOS”

Curiosamente, le término “ateo” fue usado en la Roma del siglo primero para referirse a los cristianos porque estos no creían en los dioses del panteón romano. Esta paradoja es digna de considerar por lo que el término “ateo” puede llevar consigo desde un punto de vista socio-religioso. Y es que para la piedad romana las deidades del Olimpo suplían todas las necesidades cotidianas de la vida: contaban con un dios para cada necesidad. El entorno religioso greco-romano era plural, incluía la religión doméstica (que garantizaba la seguridad del grupo familiar), la religión cívica (el culto a los dioses de la ciudad) y otros cultos diversos: a los dioses sanadores, los misterios, incluso mágicos (Santiago Guijarro, Los primeros cristianos ante el pluralismo religioso). Para el convencionalismo de la sociedad helénico-romana era inaceptable creer en un solo y exclusivo Dios. Además, era una “creencia” ajena a la autóctona, como queda explícito en la defensa que los naturales de la ciudad de Filipos presentaron ante los magistrados contra el apóstol Pablo y sus colaboradores:

“Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos” (Hechos 16:20-21).

El convencionalismo cultural y religioso de la sociedad greco-romana era así de homogéneo y reduccionista: o aceptabas la creencia en los dioses y participabas de sus ritos tanto en la vida pública como en la privada, o, por el contrario, te convertías en un proscrito, es decir, en un “ateo”. Algunas persecuciones contra el cristianismo naciente se debieron a que los cristianos se negaron a rendir culto al emperador, que formaba parte de la religiosidad del imperio. Algunos siglos antes, Sócrates pagó con su vida por poner en entredicho a los dioses. Algo parecida era la hegemonía religiosa de la Europa del medievo: o aceptabas las creencias de la religión dominante y las exteriorizabas de manera habitual y especialmente en fechas y ocasiones concretas del calendario y de la vida cotidiana, o te enfrentabas a las consecuencias. Muchos judíos “nuevos” (conversos) fueron víctimas de la Inquisición española después de la expulsión de 1492 cuando la fidelidad a sus costumbres, en la privacidad de sus hogares, les delataba, pues eran vigilados y denunciados por sus vecinos, incluso por sus familiares.

FUNCIONALIDAD DEL TÉRMINO “ATEO”

La Reforma protestante provenía geográfica e históricamente de la llamada “cristiandad”, donde ser ciudadano era ser cristiano y viceversa, es decir, no se concebía el término “ateo”. No obstante, el movimiento de la Reforma marcó un antes y un después, al menos en gran parte de Europa. Con la Reforma se quebró aquella milenaria hegemonía religiosa reduccionista. Surgió otra manera más liberal y liberadora de entender la fe, al menos la fe cristiana. Los reformadores (Lutero, Calvino, Knox, Zuinglio…) dieron origen a una variedad de matices en las creencias cristianas aun cuando todas ellas tenían como piedra angular la persona de Jesucristo. El concepto contingente de la “fe” ahora es la “herejía”. Es decir, en la antigua Roma, “atea” era la persona que no creía en los convencionales dioses del Olimpo aunque creyera en un Dios único. En la nueva época que abre la Reforma la persona que no cree en la doctrina de la Iglesia católica romana, o en los matices de la doctrina de las Iglesias Reformadas, no es “atea”, sino “hereje”… y se le persigue incluso hasta la muerte por este motivo. Esto no significa que en esta época reformista no hubiera personas que negaran existencialmente – “en su corazón”– a Dios según el sentir del salmista (Salmos 14:1); pero este “ateísmo” no tiene nada que ver con el ateísmo filosófico que nace con la Ilustración en el siglo XVIII.

EL ”TEÍSMO” EVANGÉLICO

Aquella libre y liberadora manera reformista de entender y vivir la fe, que había quebrado la hegemonía religiosa en el siglo XVI, abrió la puerta a la pluralidad religiosa como no se había conocido antes en Europa. Esta pluralidad –por cuestiones eclesiológicas, políticas, espirituales, sociológicas, teológicas…– surge sobre todo por la escisión de las Iglesias históricas, dando a luz a una multitud de Denominaciones. Hoy se cuentan por cientos, la mayoría de ellas surgidas en EE.UU. con el peculiar “fundamentalismo” que las caracteriza (la “inerrancia” de la Biblia), formando todas ellas el gran mosaico religioso denominado “Evangélico”. Particularmente las misiones estadounidenses fueron las responsables de exportar a todo el mundo estas Denominaciones religiosas. También llegaron a España.

El fundamentalismo y sus consecuencias

Por coherencia con la interpretación literal de la Escritura, este “fundamentalismo” le atribuye una veracidad científica e histórica a todos los textos bíblicos. La lista es muy larga, aquí solo citamos algunas propuestas con sus textos:

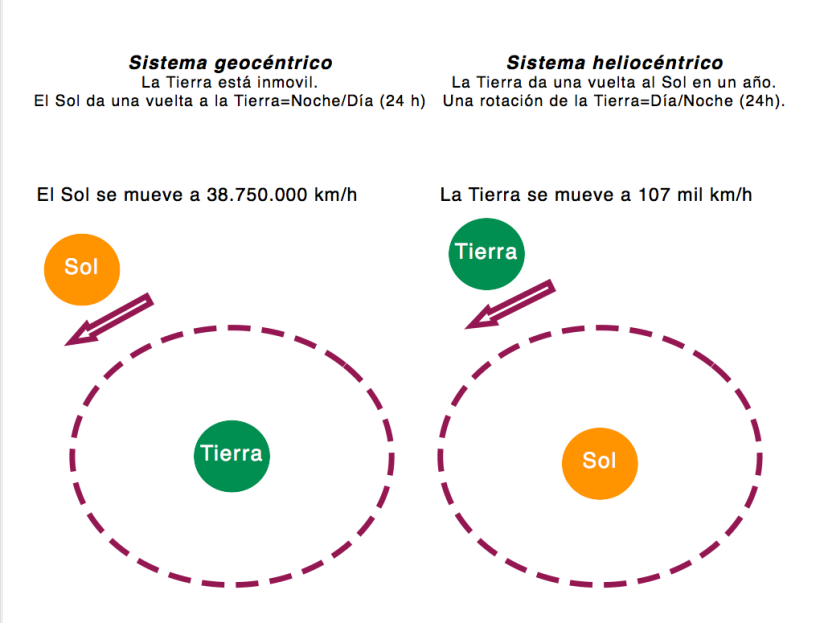

a) El sistema geocéntrico de nuestro sistema solar (Josué 10:12-13, y otros). Hoy lo defiende una minoría;

b) La creación del mundo en seis días de 24 horas (Génesis 1).El trillado concordismo.

c) Un diluvio universal que cubrió los picos más altos de nuestro planeta (Génesis 6-8);

d) La detención del Sol a la orden de Josué (Josué 10:12-13). Incluso el “retroceso de su curso” el equivalente de diez grados de la sombra de un reloj de sol (2Reyes 20:9-11). Etc.

Además, siguiendo esta literalidad de los textos bíblicos, consideran vigentes las proposiciones de carácter político-social de la Biblia, como es la tutela de la mujer reflejado en textos como Efesios 5:22-24, y otros. Incluso, en otro tiempo, no muy lejano, la justificación de la esclavitud, basados en Efesios 6:5-9 y otros textos.

Imágenes de Dios de este teísmo

A todo lo anterior, que tiene que ver con la ciencia, la política y la sociología, hemos de citar otros relatos bíblicos de carácter histórico de los cuales resulta una imagen de Dios cuando menos inaceptable: a) Que Dios diera muerte a todos los primogénitos de un país por culpa de su gobernante (Éxodo 11-12); b) Que ordenara el genocidio de pueblos enteros (incluidos niños, mujeres y ancianos) para entregar su patrimonio y su hacienda al “pueblo elegido” (Josué 6-11); c) Que aniquilara, por medio de un fuego “venido del cielo”, a dos pelotones militares con 50 efectivos cada uno y sus respectivos capitanes solo para legitimar al “profeta de Dios” (2Reyes 1). La lista de relatos parecidos a estos es muy larga también. Esta imagen de Dios está integrada en el imaginario religioso del mundo Evangélico. Este es el problema más acuciante de este biblicismo.

Una persona medianamente culta, con un mínimo sentido de la lógica y un raciocinio equilibrado (¡y no adoctrinada todavía!), no puede aceptar que el Dios Creador mate a todos los primogénitos de un país por culpa del soberano que los gobierna; o que destruya su propia creación por medio de un diluvio universal por la maldad de la gente, que son también criaturas suyas; o que extermine a pueblos enteros (niños, mujeres y ancianos) para entregar su patrimonio y su hacienda a un “pueblo elegido”; etc. Esto es lo que rechazan una gran parte de los llamados “ateos” de entonces y de ahora. Y de esta realidad deberíamos “caer en la cuenta” los llamados “teístas” cualquiera que sea la clase de “teísmo” al que pertenezcamos.

Obviamente, hay “teístas” que consideran los enunciados citados más arriba como relatos literarios épicos, legendarios o míticos, por un lado, y propios de un contexto político-social arcaico por otro. Por lo tanto, estos “teístas” se distancian de una lectura literal de tales historias si bien las aceptan como relatos pedagógicos, moralistas, según la cosmovisión de la época en que fueron escritos. Así lo entiende quien suscribe. Lo que queremos decir es que podemos encontrar tantas clases de doctrinas como “teístas” en el espectro religioso cristiano… y tantas imágenes de Dios como doctrinas.

EL MUNDO EVANGÉLICO, ¿UNA FABRICA DE “ATEOS”?

Calificar de “ateos” a todos cuantos rechazan al dios que les predicamos los “teístas” (¡y tan diferentes imágenes de Dios!), es cuando menos reduccionista y simple. Es cierto que existen personas con nombre y apellidos que proclaman su ateísmo materialista absoluto a los cuatro vientos. Pero esto es otra cosa. En cualquier caso, un análisis del “ateísmo” moderno debe retrotraernos al siglo XVI, al comienzo de la ciencia moderna que propició el salto del geocentrismo al heliocentrismo. Pero sobre todo a los siglos XVII al XIX, cuando se asientan ciencias tales como la Astronomía y la Astrofísica.

Un poco de historia

La Astronomía moderna desbancó a nuestro planeta Tierra de su pedestal sagrado: no era el centro del Universo y no estaba quieta. Era un simple planeta más de los que giraban alrededor del Sol. También se vino abajo el concepto mítico que se tenía del mundo con tres plantas: el Cielo arriba; el Inframundo (el Hades/Seol) abajo en el abismo; y la Tierra (plana) en medio (la esfericidad de la Tierra se fue aceptando progresivamente). Y todo esto gracias al descubrimiento y desarrollo de las leyes de la Física moderna, cuyos autores no eran “ateos”, sino creyentes (Copérnico, Galileo, Kepler, Newton…). La cosmovisión del mundo y de la realidad dio un vuelco de 180 grados. La ciencia aristotélica, hasta entonces aceptada como la única buena, comienza a ser sustituida por la ciencia experimental moderna. Como la ciencia aristotélica estaba apoyada además por las proposiciones de la Biblia, el Libro sagrado se cuestionó también. Comienzan a desarrollarse dos culturas contrapuestas: una que quiere continuar con la cosmovisión aristotélica (defendida por la religión), y otra que se está abriendo a los nuevos conocimientos que aporta la ciencia moderna y los cambios filosóficos que la misma conlleva. La Religión se sintió agredida por la apuesta del desarrollo científico moderno y el cambio de paradigma que surgía de él. En su afán por sobrevivir, cierto sector del cristianismo se lanzó a formular unos principios (Fundamentos Bíblicos)[1] para defender la fe que estaba siendo cuestionada cuando no negada por la cultura nueva (La Ilustración). El choque de trenes fue inevitable (y continúa hasta el día de hoy). De este choque de trenes procede el “ateísmo” filosófico, que tiene sus inicios en el siglo XVIII con la Ilustración. Pero recordemos esto: este choque de trenes se produce cuando la Religión insiste (sobre todo en su versión fundamentalista) en la veracidad histórica y científica de los enunciados bíblicos, algunos de los cuales venimos citando en este artículo.

LOS “ATEOS” QUIZÁ SEAN OTRA COSA

Ante el bibliocentrismo, que propugna una lectura literal de los textos bíblicos, y acepta como históricos y científicos los relatos de la Biblia (creación en seis días de 24 horas, diluvio universal, detención del Sol, etc.), la clase ilustrada (y el vulgo con un poco de sentido común), en su día reaccionó (y sigue reaccionando) de la única manera que podía hacerlo: distanciándose de la Religión (sobre todo de inspiración biblicista). Lo más fácil, ante este distanciamiento, fue llamarlos “ateos”. Pero muchos llamados “ateos” no rechazaban –ni rechazan– la existencia de algún ente trascendente (Dios), lo que rechazaban –y rechazan– es la fe particular biblicista que da credibilidad literal a ciertos relatos de la Biblia, como los citados en este artículo. Los “teístas” deberíamos “caer en la cuenta” de que existe un “ateísmo” inteligente y humanista (lleno de sentido para la vida) como existe un “teísmo” inteligente y humanista (que da sentido a la vida). Y que ambos pueden convivir sin excluirse.

¡Cuántos “ateos” se refugiarán en su “ateísmo” porque ven en él la única alternativa para guardar su raciocinio y su dignidad como ser pensante! Obviamente, no les veremos haciendo vida religiosa gregaria en ninguna iglesia. Pero viven una espiritualidad personal, individual, pues en lo profundo de su alma sienten la trascendencia de su ser a la que no quieren renunciar. Quizás Jesús se refería a esta clase de subsistencia espiritual cuando contestó a la mujer samaritana:

“Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte [lugar donde adoraban los samaritanos] ni en Jerusalén adoraréis al Padre… Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 4:21-24).

A uno de los pensadores más ilustres, a caballo del siglo XIX y XX, matemático, filósofo, lógico y escritor británico, Premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell, se le suele presentar en la lista de los “ateos” cuando solo fue un “agnóstico”. Si contextualizamos a todos los llamados “ateos” descubriríamos que a lo que se oponen es al fanatismo gregario que ven en muchos grupos “teístas”. Este era, quizás, el “ateísmo” de Russell. El testimonio de su hija, Kate, descrito en el libro “Dios existe” de Antony Flew (ateo militante convertido a la fe) es iluminador:

“Me hubiera gustado convencer a mi padre de que yo había encontrado lo que él había estado buscando, ese inefable “algo” que había añorado toda su vida. Me hubiera gustado persuadirle de que la búsqueda de Dios no está condenada a ser vana… Había conocido a demasiados cristianos ciegos, moralistas tristes que extirpaban toda alegría de la vida..,” (Antony Flew, Dios existe, p. 31). “Para quienes estuvieron cerca de Russell, la vida de este fue una constante búsqueda de Dios”, afirma el autor de este artículo [2].

Desde el arresto domiciliario de Galileo Galilei (por el poder religioso), por enseñar que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, hasta el presente, el cristianismo está en crisis tanto filosófica como teológicamente.

Al menos cierto sector progresista del cristianismo está desarrollando una catarsis mediante la cual se esfuerza por conciliar el mensaje de la Biblia con los conocimientos aportados por las ciencias modernas (astronomía, física, biología, genética…) sin caer en el “concordismo”. La hermenéutica interdisciplinar ha sido una aliada importante para esa conciliación. La cuestión es esta: el cristianismo no se ha movido un ápice después de los cambios científicos, filosóficos, tecnológicos… que trajo consigo la Modernidad. Al contrario, en el siglo XIX una parte de ese cristianismo (en EE.UU.) se enrocó en un biblicismo obtuso y radical apostando por una supuesta “infalibilidad” e “inerrancia” de la Biblia que da como buena todas las proposiciones que hemos mencionado en este artículo.

El sacerdote y teólogo católico, Andrés Torres Queiruga, sintetiza muy bien las consecuencias del cambio de paradigma que supuso la Modernidad respecto al ideario cristiano tradicional:

“Empezó por la realidad física, que fue mostrando con claridad creciente –y no sin efectos traumáticos, por lo que suponía de ruptura con la cosmología heredada y la consiguiente deslegitimación de la autoridad tradicional– la fuerza de su legalidad intrínseca: ni los astros eran movidos por inteligencias superiores ni las enfermedades eran causadas por demonios, sino que las realidades mundanas aparecían obedeciendo a las leyes de su propia naturaleza. Siguió la autonomización de la realidad social, económica y política, que ha hecho ver la estructuración de la sociedad, el reparto de la riqueza y el ejercicio de la autoridad no como fruto de disposiciones divinas directas, sino como resultado de decisiones humanas muy concretas: si no hay pobres y ricos, no es ya porque Dios así lo haya dispuesto, sino porque nosotros distribuimos desigualmente las riquezas de todos; y el gobernante no lo es ya «por la gracia de Dios» (de suerte que sólo a Él tiene que dar cuenta), sino por la libre decisión de los ciudadanos. Continuó por la psicología, que mostró que la vida y las alternativas de la persona ya no pueden entenderse, de manera inmediatista, como resultado de mociones divinas o tentaciones demoníacas, sino como reacciones más o menos libres a las mociones del inconsciente y a los influjos sociales y culturales. La misma moral muestra, con claridad cada vez más innegable, su autonomía, en el sentido de que ya no recibe de lo religioso la determinación de sus contenidos, sino que la busca en el descubrimiento de aquellas pautas de conducta que más y mejor humanizan la realidad humana, tanto individual como social”. (Fin del cristianismo premoderno – Sal Terrae. 2000).

CONCLUSIÓN

El ateísmo, ¿otro mito?

Sabemos que existen personas que dicen no creer en ningún Dios. Pero el hecho de que la espiritualidad sea universal, ¿no es un indicador de que el ser humano es por naturaleza religioso, que lleva dentro de sí el “gen” de la fe, y que a pesar de esa negación existencial de Dios anda buscándole en otras latitudes espirituales? ¿No estaremos adjetivando como “ateos” a quienes simplemente rechazan las imágenes biblicistas de Dios que les predicamos, como las expuestas en este artículo?

Cuando se ahonda en la psicología humana se percibe el anhelo no verbalizado que las personas sienten por lo trascendente. Salvo aquellos que militan decididamente en un firme materialismo mecanicista razonado (que no son tantos), el resto de los seres humanos intuyen y aceptan que hay “algo” trascendente (aunque no se atrevan a pronunciar la palabra “Dios”). En su fuero interno, “en la esfera de su intimidad” (José M. G. Campa), late el anhelo de ese Dios que, no obstante, se escapa a la razón.

Paul Tillich, en uno de sus sermones, dice: “si sabéis que Dios significa profundidad, ya sabéis mucho acerca de Él. Entonces ya no podréis llamaros ateos o no creyentes. Porque ya no os será posible pensar o decir: la vida carece de profundidad, la vida es superficial, el ser mismo no es sino superficie. Si pudierais decir esto con absoluta seriedad, seríais ateos; no siendo así, no lo sois. Quien sabe algo acerca de la profundidad, sabe algo acerca de Dios.” (Citado por John A. T. Robinson en “Sincero para con Dios”).

Luis Vivanco Saavedra, de la Universidad del Zulia – Venezuela, comentando el libro “¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre ética” (Planeta 1996), diálogo epistolar entre Umberto Eco y el cardenal Carlo María Martínez, dice que “para vivir una vida plena y de un modo u otro trascendente, no hace falta tener o no tener creencia religiosa. No es «lo que creen» o «lo que no creen» lo que hace a los hombres, sino cómo viven su relación con un posible sentido de las cosas”. (María Dolores Prieto Santana, “¿Qué creen los que no creen?” en Tendencias21 de las Religiones).

Caer en la cuenta de que nuestra percepción acerca de la fe cristiana y la espiritualidad está amordazada por un etnocentrismo desmesurado puede ser la catarsis que permita liberar al cristianismo de un biblicismo trasnochado.

Emilio Lospitao

–––

Notas

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fundamentals (en inglés).