DE JESÚS A LA IGLESIA

1. EL ORDEN SOCIAL DONDE IRRUMPIÓ EL CRISTIANISMO

El cristianismo surgió en la Palestina del siglo I y muy pronto traspasó sus fronteras físicas y culturales adentrándose en el mundo greco-romano. El orden social y político donde se fundamentaba la sociedad en el tiempo del Nuevo Testamento (NT), tanto en el mundo judío como en el greco-romano, era de signo patriarcal, encarnado en los códigos domésticos que configuraba el orden social de la casa, donde nació y se organizó la iglesia doméstica(6). Las epístolas correspondientes a los segundos y terceros escritos del Nuevo Testamento (año 70 en adelante) recogen estos códigos domésticos y su aceptación, lo que evidencia un repliegue del entusiasmo originario. Es muy importante, pues, profundizar en ellos para entender los textos bíblicos que los citan.

Estos códigos domésticos tienen un origen judeo-helenista; proceden de la época de los clásicos y se prolongó hasta varios siglos de la era cristiana. Desde un punto de vista organizativo, la comprensión de la iglesia que encontramos en los textos neotestamentarios, pasa por entender primero cómo estaba organizada la familia y la sociedad de la época cuando aquella se origina y se desarrolla. La falta de esta comprensión ha causado una mala exégesis entre los exégetas que se apegan al literalismo de los textos bíblicos. El orden social de la casa y, como una extensión de ella, de la sociedad, venía impuesto por las enseñanzas morales de los clásicos desde siglos antes de surgir el cristianismo.

Los clásicos

Platón –en La República– decía que para el bien de la ciudad era necesario que cada persona realizara el papel que por naturaleza le corresponde y nombraba en primer lugar a los miembros subordinados de los códigos:

“Cada uno debe realizar en la polis el servicio social para el que por naturaleza está mejor dotado… Si se nos pregunta qué es lo que más contribuye a realizar el bien de nuestra propia ciudad se nos plantea una difícil decisión si es la unanimidad entre gobernantes y gobernados… o si el principio del bien es que cada uno, el niño, la mujer, el esclavo, el libre, el artesano, el que gobierna y el que es gobernado, realice su propia tarea” (IV, 433 A. C-D) (Rafael Aguirre, “Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana”).

Poco antes señala que lo propio de “los niños, mujeres y esclavos” es la sumisión, de la misma forma que en un hombre los “apetitos deben estar sometidos a la razón (IV 431 B-C) (Íbid. pág. 119).

En Las Leyes vuelven a aparecer los tres grupos y se inculca su subordinación (IX 917 A). Una sección entera está dedicada al “orden de la casa”, (VI 771 E-VIII 824 C). Afirma que la primera ley que debe dar el legislador debe ser para regular el punto de partida del que se genere el Estado, es decir, “la unión del matrimonio” (IV 720 D-721C). La tradición de la oikonomia es un tema siempre presente en los moralistas de aquella época: el orden de la casa está relacionado con el orden del Estado/ciudad. La oikonomia y la politeia son inseparables y sólo quien es capaz de dirigir bien su casa (oikos) será capaz de gobernar la ciudad, idea que luego aparece en las Pastorales como requisito del obispo (1 Timoteo 3:5). Las relaciones domésticas, que nosotros hoy consideramos privadas, entonces formaban parte de una ética socio-política, que luego pasó a la Iglesia.

Estos códigos que hallamos en el NT ya los considera Aristóteles en La Política como los elementos básicos de la casa:

“Una vez que hemos puesto de manifiesto de qué partes consta la ciudad, tenemos que hablar en primer lugar, de la administración doméstica (oikonomia), ya que toda ciudad se compone de casas. Las partes de la administración doméstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa, y la casa perfecta consta de esclavos y libres. Ahora bien, como todo se debe examinar por lo pronto en sus menores elementos, y las partes primeras y mínimas de la casa son el esclavo y el amo, el marido y la mujer, el padre y los hijos, habrá que considerar respecto de estas tres relaciones qué es y cómo debe ser cada una, a saber: la servil (despotiké), la conyugal (gamiké) (pues la unión del hombre y la mujer carece de nombre) y la procreadora (teknopoietike), que tampoco tiene nombre adecuado” (I, 1253 b 6-8) (Ibid. pág. 119).

Aristóteles parte de una concepción patriarcal y jerárquica de la casa, que tiene su vértice en el hombre, padre y libre. Pero las relaciones que el filósofo establece con los diversos miembros a él subordinados no son exactamente de la misma naturaleza:

“Hay por naturaleza varias clases de gobernar y de ser gobernado. El libre gobierna al esclavo, el hombre a la mujer, y el hombre al niño. Todos poseen las varias partes del alma, pero las poseen de diferentes maneras; porque el esclavo no tiene la parte deliberativa, mientras que la mujer sí la tiene pero sin plena autoridad; el niño también la posee, pero de una forma embrionaria” (Política 1260 a 9-14) (Ibid. pág. 120).

Aristóteles compara las varias formas de autoridad en la casa con la autoridad en el Estado y relaciona la oikonomia con la politeia:

“En cuanto al marido y a la mujer, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y lo que no está bien, y cómo deben seguir el bien y rehuir el mal, son puntos que tendremos que examinar cuando tratemos de las formas de gobierno; porque como toda casa (oikia) es parte de la ciudad (meros poleos), y esas relaciones construyen la casa, y la virtud de la parte debe considerarse en relación con la del todo, hay que educar a los hijos y a la mujer con vistas al régimen político (pros ten politeian blepontas paideuein), si en realidad el que los hijos y las mujeres sean como es debido tiene alguna importancia para que la ciudad lo sea también. Y necesariamente ha de tenerla, pues las mujeres son la mitad de la población libre y de los niños proceden los ciudadanos” (Política 1260 b 12-21) (Ibid. pág. 120).

La influencia de Aristóteles se hizo especialmente perceptible poco antes de la era cristiana cuando se publicó en Roma (40-20 a.C.) una nueva edición de sus obras. El tema permaneció muy vivo en la escuela aristotélica. En una obra falsamente atribuida a Aristóteles, pero que es un compendio de las doctrinas peripatéticas del siglo II a.C., La Gran Ética (Magna Moralia), se trata de la administración de la casa con las tres relaciones de marido/mujer, amo/esclavo, padre/hijo.

El estoico Areius Didymus escribió una Epitome de ideas aristotélicas que influyó de forma importante en Filón respecto al orden de la casa. Dice este estoico:

“Se da ya una primera politeia (forma de Estado) en la unión de un hombre con una mujer según la ley para engendrar hijos y para la comunidad de vida. Esto es una casa (oikos), que es el principio de una ciudad… Porque la casa es como una pequeña ciudad… (II 148,5). La relación de los padres a los hijos tiene carácter monárquico; la del hombre a la mujer, aristocrático; la de unos hijos con otros, democrática… (II 148,15). El hombre por naturaleza tiene el mando de su casa. Porque la facultad deliberativa de la mujer es inferior, en los hijos no existe aún, y es totalmente extraña en los esclavos. La dirección racional de la casa y de lo perteneciente a la casa corresponde al hombre” (Ibid. pág. 122).

Séneca (3 a.C.-65 d.C.), bajo la forma de exhortación al varón, habla no sólo de los deberes que la parte fuerte debe inculcar en la débil sino también de los deberes que la parte fuerte tiene con la débil:

“Aquella parte de la filosofía que da los preceptos apropiados a cada persona y no ordena al hombre en general, sino que persuade al marido cómo ha de portarse con su mujer, al padre cómo ha de educar a los hijos, al señor cómo ha de gobernar a los siervos, es la única que algunos admiten y dejan las demás porque divagan fuera de nuestra utilidad; como si fuera posible dar consejos sobre una parte de la vida sin abarcar primero su totalidad…” (Ep 94,1-2) (Ibid. pág.122).

Estos códigos domésticos, de los cuales dan cuenta la literatura platónica, aristotélica y estoica, imponían el orden social de la “casa” de la época del Nuevo Testamento. Es decir, los códigos domésticos que encontramos en los textos bíblicos simplemente evocan los códigos del orden social de la sociedad en la que surge el cristianismo. Entender esto es el quid fundamental de la hermenéutica interdisciplinar que en estos escritos vengo citando. O sea, la inculcación de estos códigos tiene un contexto pastoral en el tiempo y el espacio: no son mandamientos divinos atemporales, al menos con estos significados.

¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a estos códigos domésticos?

2. JESÚS COMO PRECEDENTE DEL MOVIMIENTO CRISTIANO PRIMITIVO

Las comunidades del cristianismo primitivo tuvieron como precedente ideológico las enseñanzas, la actitud y el ejemplo personal de Jesús. Aun cuando esta apreciación no carece de cierto (o mucho) idealismo, no obstante, nos puede ser válido exegéticamente hablando porque disponemos de cierta información en los Evangelios(7). Desde un punto de vista sociológico, Jesús lideró un movimiento de renovación intrajudío que cuestionó las dos instituciones sociales y religiosas más importantes del judaísmo, al menos por la manera en que eran gestionadas: la Ley y el Templo (Marcos 7:14 sig.; Juan 4:20-21; ver Hechos 7:47-50); pero cuestionar la Ley no significaba anularla, sino buscar en ella el espíritu de la misma (“no he venido para abrogar -la Ley-, sino para cumplir» – Mateo 5:17). Esto explica, en cierto sentido, por qué tras su muerte el movimiento judeocristiano continuó observando la Ley (Hechos 21:20, 25). El paradigma “la salvación sin las obras de la ley” se introduce más claramente a través de Saulo de Tarso, lo que vino a ser una “tradición” innovadora en el joven cristianismo(8).

En efecto, el sistema socio-religioso judío era “racista” (judíos-paganos), sexista (hombres-mujeres) y clasista (clérigos-laicos). Y a diferencia de otros grupos socio-religiosos coetáneos (por ej. los esenios de Qumrán), el movimiento que lideró Jesús no era de carácter exclusivo, sino todo lo contrario, fue inclusivo: Jesús convocaba a todos, especialmente a los excluidos por el sistema vigente religioso: los “pecadores”, los publicanos, los niños, los lisiados, las mujeres… Así se explica el papel central desempeñado por las mujeres en el movimiento de Jesús (Lucas 8:1-3), y que aquí utilizamos como testigo de la evolución entusiasta de las primeras comunidades y posterior involución por motivos proteccionistas. Es muy revelador el hecho de que Jesús no tuviera algún interés en crear grupos con un “nombre” que los identificara personalmente con él(9); sino más bien generar un estilo de vida conforme al «reinado de Dios». Por ello, según la escasa pero significativa información que encontramos en los Evangelios, Jesús rompió con muchos convencionalismos y códigos de conductas de su época, tanto en el ámbito familiar como en el social y político (José Antonio Pagola, “Jesús de Nazaret, el hombre y su mensaje”). Hasta tal punto rompió convencionalismos, que los “suyos” fueron a por él porque pensaban que estaba “fuera de sí” (Marcos 3:19-30). Otra cosa es cómo implantaron esta innovación los cristianos de las décadas subsiguientes, sobre todo cuando tuvieron que enfrentarse a la realidad social y política de su entorno.

De momento, según la información de los Evangelios, Jesús:

–Rompió con los códigos de la familia: dio primacía a la familia espiritual sobre la familia natural, lo que implicaba incluso la ruptura con los padres…: “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen” (Lucas 8:21); “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, e hijos, y hermanos, y hermanas… no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:26). Esto significaba, si fuera necesario, el enfrentamiento con al paterfamilias: “he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre…” (Mateo 10:34 sig.). Es decir, Jesús cuestionó los códigos domésticos de su época. En última instancia, según la fe de la Iglesia, «había que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hechos 4:19; 5:29).

Sin embargo, la Iglesia, por simple pragmatismo, se dio cuenta de que este radicalismo no tenía futuro; por ello, en las siguientes generaciones, no solo aceptó e inculcó los códigos domésticos de la época (que Jesús cuestionó), sino que incluso los utilizó para legitimarse (Efesios 5:21 – 6:9; Colosenses 3:18 – 4:1; 1Timoteo 2:11-12; 1Pedro 2:11 sig. 3:1-7). Estos textos pertenecen a la segunda y tercera generación literaria, cuando comenzó el proceso de institucionalización.

–Se asoció con los “publicanos y pecadores”, a quienes ofrecía su perdón como un don gratuito de Dios, cuestionando así el sistema de purificación sacerdotal del templo (Marcos 2:13-17; Lucas 5:20 sig.; 7:48-50; 19:9-10). La «purificación» fue luego un tema de debate en el seno de la Iglesia primitiva, cuando los gentiles empezaron a aceptar el evangelio: los judeocristianos impusieron a los paganos que creían en el evangelio un mínimo del cumplimiento de la Ley, los mínimos que los judíos de la diáspora exigían a los paganos (temerosos de Dios) que aceptaban el monoteísmo hebreo para no impurificarse en las relaciones sociales y religiosas con ellos (Hechos 15:29). Las secuelas de este debate no desaparecieron luego.

–Reconoció socialmente a la mujer en igualdad con el hombre, algo inaudito en la sociedad patriarcal de la época, sobre todo en la judía. Conversó e instruyó a la mujer, cosa que ningún rabino hubiera hecho (Lucas 10:39; Juan 4:9 sig.). Un dicho de los rabinos judíos era: “Mejor fuera que desapareciera la Torá en las llamas antes que le fuera entregada a las mujeres” (Johannes Leipoldt y Walter Grundmann, El Mundo del Nuevo Testamento, p.191).

Jesús permitió que las mujeres le siguieran en su ministerio itinerante en las mismas condiciones que los hombres (Lucas 8:1-3). Y “comisionó” (envió=apóstol) a la mujer para que anunciara la “buena nueva” de su resurrección (Juan 20:17-18). Dos aspectos significativos e insólitos respecto a la mujer por parte de Jesús fueron el discipulado y la comisión. Esta actitud de Jesús respecto a la mujer fue un precedente ejemplar para las comunidades de la primera generación, antes de la involución(10).

Obviamente, la mayor parte del NT está dedicado al tema soteriológico (salvífico) y misionológico, y esto opaca la dimensión social añadida que conllevaba las buenas nuevas del Reino de Dios. Esta dimensión social, no obstante, se puede rescatar del ejemplo y la actitud de Jesús en los Evangelios, como hemos visto. De hecho, uno de los problemas que tuvo que afrontar el cristianismo primitivo tenía que ver con este “nuevo orden social” que cuestionaba los códigos domésticos, de los que ya hemos hablado. Fue este precedente de Jesús el entusiasmo de los primeros cristianos para innovar el estatus de las personas en un nuevo orden social, que tendría sus efectos en la familia, en la iglesia y, por último, en la sociedad. La cuestión es si soportaría el joven movimiento cristiano la presión social, familiar y política de la sociedad donde se abría camino.

3. EL RETO DE LOS CÓDIGOS DOMÉSTICOS

El reto mayor que encontraron las comunidades entusiastas cristianas incidía particularmente en los códigos domésticos de aquella época. El par de los códigos domésticos que fue más vulnerado, y que luego sufrió una fuerte involución (en la segunda y tercera generación del cristianismo), fue sin duda el par “marido-mujer”: el intento de prescindir de la prenda del velo en la primera generación es un buen testimonio. El par “amo-esclavo” requirió cierta atención, quizá por algún espíritu de rebeldía cuando no de sublevación, amparados en la libertad que evocaba el mensaje cristiano (ver 1Pedro 2:18-20). El par “padre-hijo” fue el que menos vulneración sufrió; sencillamente porque no hubo nada que fomentara la emancipación de los hijos, salvo cuando estos se vieran retados a elegir entre la familia natural y la familia de la fe, lo que implicaba enfrentarse al “código” del paterfamilias.

La cuestión importante de todo esto es que las exhortaciones que encontramos en los escritos posteriores del NT, relacionados con estos códigos domésticos, tienen como justificación la evolución progresista y el modelo entusiasta de la primera generación de cristianos. Los comentaristas conservadores basan sus comentarios en la “teologización” que los hagiógrafos hacen de los códigos domésticos, es decir, se limitan a ponderar lo obvio de estos textos, pero no profundizan en la razón de ellos ni en su etiología. Otros comentaristas, sin embargo, se percatan de la inculturación de dichos textos cuya razón es política y social (Por ej. Willian Hendriksen versus Willian Barclay).

4. PROCESO DE CAMBIOS EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO

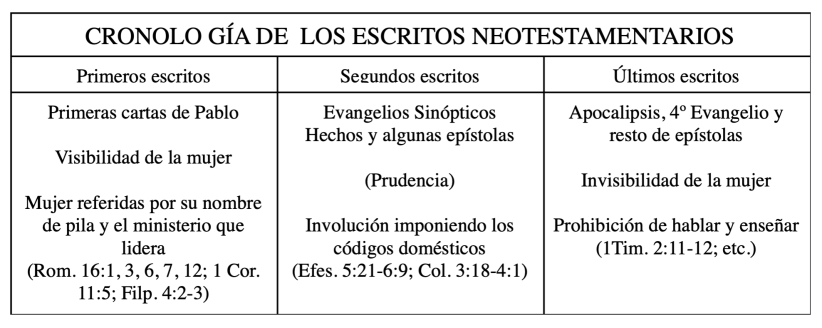

Para apreciar mejor este proceso de cambios es necesario fijar la atención en la evolución del protagonismo de la mujer reflejado en la cronología de los escritos del Nuevo Testamento, como muestra este gráfico:

Del grupo de discípulos originario de Jesús a la Iglesia institucionalizada de principios del siglo II, hubo un proceso de cambios muy significativos en el cristianismo primitivo. Algunos de estos cambios son perceptibles en el NT. Y son perceptibles porque existe una correspondencia entre el orden cronológico de los escritos y la involución del estatus de la mujer. Los primeros escritos (las primeras cartas del apóstol Pablo), se datan entre el 50 y el 60 d.C. Entre los años 70-80 se escribieron los segundos escritos, que son los Evangelios Sinópticos, el libro de Hechos y algunas Epístolas (de tradición paulina). Posterior al año 90 se escribieron el Apocalipsis, el cuarto Evangelio y el resto de las Epístolas (Por supuesto, estas fechas son aproximaciones y, algunas, hipotéticas, dependiendo de qué autor consultemos).

Las generaciones subsiguientes de cristianos fueron testigos de la diferenciación definitiva del judaísmo(11), la institucionalización de la Iglesia y la consolidación de los escritos cristianos, lo que después llegaría a ser el Canon del Nuevo Testamento (Siglo IV).

Las comunidades cristianas de la primera generación empezaron poniendo en escena (en la vida) el modelo entusiasta de Jesús y, sobre todo, imitando su actitud ante el mundo. Las implicaciones de este modelo de Jesús, como alternancia social, puede estar detrás del comentario que Lucas recoge a propósito del alboroto en Tesalónica a causa de la predicación de Pablo: “estos que trastornan el mundo entero también han venido acá” (Hechos 17:7). La segunda generación tomó el pulso a la sociedad donde quiso plasmar dicho modelo de Jesús, pero tuvo que ir haciendo correcciones para subsistir como movimiento. En este pulso los grupos cristianos aprendieron que podían cambiar las creencias de las personas, pero no las instituciones de la sociedad donde vivían las personas: o sea, aprendieron que de la aceptación o no de dichas instituciones (códigos domésticos) dependía su futuro… ¡y las aceptaron! La tercera generación, que corresponde con los últimos escritos del Nuevo Testamento, la Iglesia no sólo aceptó las instituciones de la sociedad greco-romana, sino que las utilizó para legitimarse e institucionalizarse.

5. FACTORES SOCIO-POLÍTICOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL LIDERAZGO FEMENINO EN LA IGLESIA PRIMITIVA

Algunos historiadores han visto una relación entre esta liberalidad de la mujer y el gobierno de los Julio-Claudios (Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, del 27 a.C. al 68 d.C.) que se vio truncada con la llegada de los Flavios (Vespasiano, Tito, Domiciano, del 69 al 96 d.C.) cuyos principios chocaban con aquellas pretensiones de igualdad practicada por la mujer. El interés propagandista de esta dinastía les llevó a tener bajo su tutela y patronazgo a historiadores (Flavio Josefo) que ensalzara su pasado y cuidara su imagen, a la vez que controlar y castigar a aquellos filósofos y predicadores que “corrompían la moral” del pueblo y amenazaban con “provocar la revolución”. Resulta lógico pensar que la tradición paulina también se adaptó a las circunstancias suavizando aquellas características de su mensaje que pudieran ser objeto de una hostilidad y represión insoportable (Rafael Aguirre. Varios autores, “Así empezó el cristianismo”. pág. 267).

Notas:

[6] J. Leipoldt – W. Grundmann, “El mundo del Nuevo Testamento”. Joaquín Jeremías, “Jerusalén en tiempos de Jesús”. Raymond E. Brown, “Las iglesias que los apóstoles nos dejaron”. Gerd Theissen, “Estudios de sociología del cristianismo primitivo”- Sígueme – 1985. Varios autores, “Así empezó el cristianismo”. Rafael Aguirre, “Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana”.

[7] idealismo que pone en evidencia la tensión que surge entre el “Reino de Dios” que Jesús predicó y el resultado de la Iglesia institucionalizada, que parece no tener nada que ver con dicho Reino. De ahí, las inagotables caras, o maneras de entender ese Reino. Identificar la Iglesia con el Reino es una simplificación; que la Iglesia, no obstante, testifique de dicho Reino, es otra cosa.

[8] No sin razón algunos autores apuntan a Pablo como el “arquitecto” ideológico del cristianismo. En la Jerusalén judeocristiana miraban al Apóstol como sospechoso de apostasía (Ver Hechos 21:20-22).

[9] Es significativo que hasta pasado muchos años a los “discípulos” no se les llamara “cristianos”; y esto por los de afuera (Hechos 11:26). A la fe que seguían los discípulos lo llamaban el “Camino”(Hechos 9:2; 19:9; 24:22; etc.).

[10] La tesis que estamos presentando aquí es que el cristianismo comenzó como un movimiento entusiasta, inspirado en la enseñanza y la actitud de Jesús, y progresivamente fue sufriendo una involución debido a la imposibilidad de implantar el nuevo orden social implícito en el evangelio, que se oponía al sistema social imperante de aquella sociedad. La Iglesia solucionó esta crisis aceptando el sistema social del mundo donde vivía.

[11] A la vez que el cristianismo se hacía más presente en el mundo greco-romano, las iglesias de Oriente, judeocristianas, se fueron marginando y alejándose de la “ortodoxia” hegemónica de la Gran Iglesia. Justino Mártir (Diálogo con Trifón), a mediado del siglo II, subestimaba ya a los judíos convertidos al cristianismo que continuaban observando la ley de Moisés (Hechos 21:20, 25).

Emilio Lospitao