LA IGLESIA PRAGMÁTICA

“Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra”

(1Cor. 11:6)

1. LA NECESARIA “MUNDANIZACIÓN” DE LA IGLESIA PARA INTRODUCIRSE EN EL MUNDO GRECO-ROMANO

La adjetivación que usamos no se refiere al “pragmatismo” como filosofía mediante la cual el fin justifica los medios, en el sentido de que si el fin es bueno los medios son válidos. Más bien nos referimos al pragmatismo como la síntesis inevitable que se produce entre dos contingentes antagónicos. Venimos exponiendo en este trabajo que el cristianismo primitivo surgió con un modelo contracultural inspirado en la persona y la actitud de Jesús, exponente vivo del “reinado de Dios” que predicaba. Este modelo contravenía el orden social representado en los códigos domésticos del mundo greco-romano (y judío). La Iglesia se vio inmersa en esa encrucijada cuya única alternativa fue amoldarse y aceptar el orden social de la época. Esta adaptación socio-cultural fue necesaria para su supervivencia. El hábitat físico, la casa, que durante casi los tres primeros siglos utilizó, le sirvió incluso para organizarse e institucionalizarse según el orden social imperante. La Iglesia primitiva llegó donde llegó, como movimiento religioso, pagando el precio de la “mundanización”, o sea, mediante la adaptación al orden social y político “del mundo”.

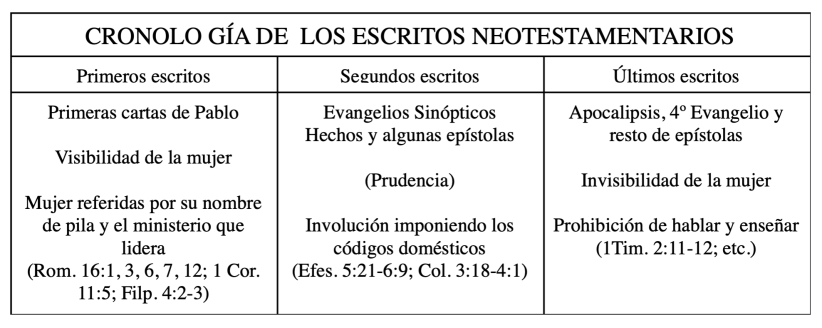

No obstante, en el modelo contracultural con el que comenzó el cristianismo primitivo, la mujer desarrolló un incuestionable liderazgo lo cual muestra que hubo iglesias domésticas entusiastas que inauguraron un “nuevo orden social” que evocaba las enseñanzas y la actitud de Jesús. El problema fue que estas comunidades se dieron de bruces con la realidad política del orden social de los códigos domésticos de aquel tiempo… ¡y tuvieron que replegarse amoldándose a las instituciones de aquella sociedad, según evidencian los segundos y últimos escritos neotestamentarios!

EL VELO COMO EJEMPLO

“Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello” (1 Corintios 11:2-15)

El movimiento entusiasta primitivo cristiano debió de haber levantado mucha polvareda dondequiera que se hizo presente por el sutil “nuevo orden social” que generaba. En cierto sentido, esta “subversión” del orden social convencional de la época fue advertida enseguida por los autóctonos (Hechos 17:6). Las innovaciones del movimiento primitivo de Jesús tuvieron consecuencias negativas para la supervivencia de la Iglesia precisamente por esa “sutilidad” radical. El caso de las mujeres de Corinto, prescindiendo de la prenda milenaria del velo, hizo levantar un revuelo extraordinario. Con su actitud, estas mujeres cristianas, sin pretensión quizá de ello, cuestionaron la patriarcal y ancestral tutela del marido, y este cuestionamiento debió de haber originado serios problemas en el orden de la casa, en la propia comunidad y, lo que era peor, el mal testimonio que ello daba hacia “los de afuera”. Los argumentos teológicos que Pablo expone en 1Corintios 11:2-15 son engorrosos, pero el texto pone en evidencia tres fenómenos: a) La mujer había prescindido del velo; b) Esa actitud originó un serio problema institucional, especialmente en el orden de la casa; y c) El problema se corrigió exhortando a las mujeres a que usaran de nuevo el velo. Fue el mismo Pablo quien tuvo que “poner orden” ante este problema.

El velo como requisito para hablar y profetizar (solución del problema 1Cor. 11:2-15).

Ahora bien, este “poner orden”, aunque en sí mismo suponía cierta represión al entusiasmo femenino, no consistió en prohibir a la mujer a que orara o profetizara(17) en la asamblea, sino en que debía de cubrirse con el velo, como correspondía a las buenas costumbres del lugar y de la época, para ejercer ese privilegio. Este caso nos informa de la “involución” más temprana del NT. Es la primera toma de conciencia de las comunidades entusiastas de las consecuencias que el “nuevo orden social” conllevaba. El uso del velo era una línea roja que no se podía traspasar. Lo que al Apóstol le preocupaba, como al resto de los líderes cristianos posteriores, es cómo afectaba estas innovaciones liberadoras al testimonio hacia “los de afuera”. Había que acallar las críticas contra el radicalismo cristiano. Actitudes parecidas a éstas debieron surgir por doquier en la primera generación, que luego progresivamente se fueron reprimiendo. Las exhortaciones posteriores tienen como punto de inflexión esta “subversión social” que no estaba siendo aceptada por todos los grupos de cristianos, cuyo resultado, además, era un mal testimonio ante “el mundo” (Cf. 1Pedro 2:18-3:7).

Los últimos textos cronológicos del NT vienen a ser todo un ejercicio apologético para contrarrestar las acusaciones que se hacían desde “afuera” contra los cristianos. Acusaciones relacionadas con los códigos domésticos (que creían que los cristianos estaban subvirtiendo) y, sobre todo, con el respeto y la aceptación de la autoridad gubernamental(18). La única alternativa que le quedaba a este movimiento entusiasta era la aceptación del sistema social, político y patriarcal. ¡Y la aceptaron! ¡La Iglesia pragmática!

2. LA TEOLOGÍA DE LOS CÓDIGOS DOMÉSTICOS (segundos y últimos escritos)

1 Pedro 2:18-3:7

Los códigos domésticos en 1Pedro tiene muy en cuenta el testimonio de los cristianos no solo ante las personas que no son creyentes, sino, incluso, ante los que mantienen una actitud hostil contra ellos (1Pedro 2:18-3:7). Se inculca el respeto a las autoridades civiles para refutar las calumnias de “hombres insensatos” (2:13-17) y la sumisión de las mujeres a sus maridos incrédulos con el objeto de ganarlos a la fe, y además se teologiza esta sumisión apelando al ejemplo de Sara (3:1-6). Se insta a dar razón de la esperanza a quien la pida y contradecir, mediante el buen comportamiento, las críticas de “los de afuera” (3:15-16). Sin embargo, los códigos domésticos en 1Pedro, no presentan las tres relaciones tradicionales. Comienza por los esclavos (2:18-25) pero aquí falta la exhortación recíproca a los amos, como ocurría en Efesios y Colosenses. Es posible que los amos de este texto no sean cristianos, ya que no dice nada respecto a ellos a pesar de ser personas “difíciles de soportar” (v. 18) y que hacen “sufrir molestias injustamente” (v. 19) (Aguirre, Rafael. “Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana”, p. 130). En el mundo greco-romano de aquella época, los cultos no oficiales (entre los cuales se hallaba el cristianismo), levantaban un gran recelo de parte de las gentes, que culminaba en graves conflictos (Hechos 17:6), incluso en persecuciones (Hechos 18:1-2.), porque lo consideraban un atentado contra las costumbres establecidas socialmente. La creencia y la aceptación de los dioses, así como rendir pleitesía al Emperador, daban cohesión a la sociedad.

Resultaba escandaloso que las mujeres y los esclavos, cuando se convertían al cristianismo, abandonaran la religión tradicional del paterfamilias. Tácito, historiador romano, se refería a los prosélitos al judaísmo, diciendo: “la primera lección que reciben es despreciar a los dioses, renunciar a su país y considerar sin importancia a sus padres, hijos y hermanos” (Hist. V:5) (Aguirre, Rafael. “Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana”, p. 130).

Por ello, el autor de 1Pedro está muy preocupado por el comportamiento de los esclavos y las mujeres. De ahí que insista en la sumisión de los esclavos y de las mujeres cristianas para salir al paso de estas críticas. Se dirige primero a los esclavos con una exhortación espaciosa y muy teologizada (2:18-25). Como Pablo en 1Corintios 7:12-14, también 1Pedro pide a las mujeres cristianas a permanecer unidas a sus maridos no cristianos, a no romper la casa, con la esperanza de que esta actitud sirva para convertirles a la fe (3:1-6).

1 Timoteo 2:9-3:15; 5:1-6:2; Tito 2:1-10; 3:1-2

Estos textos, como los de 1Pedro, reflejan una situación tardía la vida de la Iglesia. A diferencia de los primeros escritos (primeras cartas de Pablo), las Pastorales no son escritos dirigidos a comunidades, sino a dirigentes de iglesias individuales que tienen por misión vigilar la (ya) desarrollada “ortodoxía” hegemónica de la Iglesia: ¡la “sana doctrina”! (1 Timoteo 1:3; 4:1 sig. 6:3; 2Timoteo 1:13-14; 4:3-4; Tito 1:9-14; etc.)(19). Aquí queremos insistir en algo fundamental, desde el punto de vista apologético, con la exégesis que mantienen la mayoría de los líderes de las Iglesias de Cristo: lo que en las Pastorales se denomina “sana doctrina” (el conjunto del orden social de la casa, y luego de la iglesia) no es otra cosa que la involución que se ha venido produciendo en la Iglesia. Es decir, la ideología hegemónica de la “sana doctrina” se fue imponiendo a la par que la Iglesia aceptaba el “orden social” del mundo greco-romano y se institucionalizaba. Pero muchos de mis “hermanos en la fe” son incapaces de entender esto.

En los primeros escritos se habla de la iglesia que está “en la casa”, ahora a la iglesia en su conjunto se denomina la “casa de Dios” (1Timoteo 3:15). Si en Efesios (5:22-32) había un intento por configurar el orden de la casa a partir de valores específicamente eclesiales (teologización), ahora en las Pastorales el orden de la Iglesia sigue el patrón de los códigos domésticos. Es decir, los códigos domésticos que encontramos en las Pastorales no pretenden regular el orden de las casas cristianas (como en Efesios y Colosenses), sino inculcar los deberes de los diversos estados existentes en la comunidad. O sea, son códigos comunitarios. Por ello, no son recíprocos y tienen la forma de recomendaciones dirigidas al líder para que inculque sus deberes a las distintas clases de miembros que forman la comunidad. El líder religioso tiene que mantener el orden de la Iglesia y hacer que cada uno cumpla con su deber, como el paterfamilias mantenía el orden en la casa. La comunidad cristiana se va “patriarcalizando” en sus valores y en su organización (Rafael Aguirre, “Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana”, ps. 132-133).

En estos textos se dan instrucciones de lo que el líder debe enseñar y recomendar a los diversos estados: a los ancianos y a los jóvenes (5:1) a las ancianas y a los jóvenes (5:2), a las viudas (5:3-16) a los presbíteros (5:17-22) y a los esclavos (6:1-2). En Tito se presenta como la “sana doctrina” (2:1) un código de los deberes de los diversos estados que él debe enseñar: los ancianos (2:3), las jóvenes, que deben estar “sumisas a sus maridos” (2:5), los jóvenes (2: 6), los esclavos, los cuales deben estar “sometidos en todo a sus amos” (2:9).

Respecto a los requisitos requeridos a los aspirantes a Obispos y a Diáconos(20) son virtudes institucionales, semejantes a las de cualquier organización de carácter familiar. El obispo debe ser irreprochable, íntegro, dueño de sí mismo y no tener un carácter colérico o arrogante (Tito 1:7-9). Debe ser un buen organizador de su propia casa y de controlar a sus propios hijos (1Timoteo 3:4). Especialmente no debe ser amante de riquezas (1Timoteo 3:3-5). No puede ser un recién convertido. Sus hijos deben ser creyentes (1Timoteo 3:2-6; Tito 1:6). Estos requisitos reflejan el surgimiento de la Iglesia como una sociedad con normas establecidas que se imponen sobre sus figuras públicas (E. Brown, Raymond. “Las iglesias que los apóstoles nos dejaron”).

Las exhortaciones y los requerimientos de estos textos quieren acreditar el cristianismo a los ojos de la sociedad donde se implantan las iglesias y garantizar una vida tranquila “para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad” (1Timoteo 2:2). En este contexto de cosas debemos de entender las exhortaciones de las Pastorales respecto a la mujer. En 1Timoteo 2:9-15 se exige de ella una sumisión más radical que en los segundos escritos: “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (v. 12). Sin embargo, en los primeros escritos, se permite que la mujer hable y enseñe en la asamblea (1 Corintios 11:5).

La mujer es vista como causa del pecado: “la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión”, y su valor se sitúa exclusivamente en su maternidad: “Pero se salvará engendrando hijos” (1Timoteo 2:14-15). Esta actitud de las Pastorales se explica por su afán apologético, porque el protagonismo y el grado de iniciativa alcanzado por las mujeres en las primeras comunidades paulinas crearon problemas y daba pie a acusaciones en su contra, pues era una subversión de los fundamentos del orden social constituido (Aguirre, Rafael. “Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana”, p. 133-134).

3. INSTITUCIONALIZACIÓN Y PATRIARCALIZACIÓN DE LA IGLESIA

Las Pastorales y las epístolas de Pedro, que reflejan una iglesia muy institucionalizada, se hacen eco de esta oikonomia cuando se refiere a los requisitos que debe reunir el candidato a Obispo o a Diácono: “que gobierne bien su casa… pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?” (1Timoteo 3:4-5, 12; ver Tito 1:6-8). El mundo greco-romano había establecido la teoría del Estado (politeia) como una extensión de la casa (oikonomia). Esta idea aparece de forma reiterada en la literatura del primer siglo:

“El futuro hombre de Estado tiene que estar antes entrenado en el gobierno de su casa. Si una casa es una ciudad en pequeño y si el gobierno de la casa se relaciona con la política, se puede decir que una ciudad es una casa grande…”. (Rafael Aguirre, “Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana”, p. 83).

El movimiento de Jesús, en la medida que se fue desarrollando e institucionalizando –¡y preconizando a la Gran Iglesia!–, fue tomando la figura de los códigos domésticos para organizarse y legitimarse. El autor de 1Pedro identificará la iglesia como la “casa de Dios” (1Pedro 4:17). Es decir, la Iglesia no solo legitima los códigos domésticos de la casa, aceptándolos, sino que los utiliza para legitimarse ella misma.

En la tercera generación del cristianismo, en la fase de institucionalización de la Iglesia, las exhortaciones que inculcan los códigos domésticos ya no conservan la reciprocidad de las partes, como en Colosenses 3:18-4:1, sino que se dirigen solo a los subordinados, a la parte débil (mujer-hijos-esclavos) para exigir obediencia y fortalecer el estatus vigente (1Timoteo 2:9-15; 6:1-2). El modelo patriarcal se consolida como el modo más eficaz de presentarse ante el mundo. Después, estos códigos domésticos se fueron legitimando y perpetuando en las generaciones siguientes. Tanto la Didajé (4:9-11), la Carta de Bernabé (19:5-7), la Carta de Ignacio a Policarpo (4-6), la Carta de Policarpo de Esmirna (4:2-6,4) y la primera carta de Clemente de Roma (1:3; 21:6-8) lo corroboran.

Una síntesis de lo dicho en este capítulo puede quedar resumida así:

–El orden social de la casa (peri oikonomia), una tradición griega testimoniada desde el siglo IV aC., estaba constituida por tres relaciones que había que regular: hombre/mujer, amo/esclavo, padre/hijo. Este orden social establecía una relación entre la casa y la ciudad/estado, entre la oikonomia y la politeia. Sólo quien era solvente para dirigir bien una casa sería capaz de regir los destinos del Estado. Este es el principio que se establece también para la dirección de la iglesia.

–La figura central de la administración de la casa es la figura del oikodespotes, es decir, el varón, padre y libre. La relación del cristianismo con el mundo implicó, ante todo, dilucidar su actitud ante esta realidad social fundamental de la casa, que se regía según un orden muy diferente a las relaciones sociales alternativas que suscitaban el primitivo movimiento de Jesús.

–La tradición griega no consideraba sujeto con responsabilidad moral a la parte débil (esposa, hijo, esclavo). Por eso, es al hombre a quien exhorta para que mantenga la sumisión de la otra parte. Sin embargo, al menos en los escritos más temprano, el Nuevo Testamento subraya la reciprocidad de deberes y la capacidad moral de la parte débil, que es interpelada; aun cuando esta reciprocidad ya contó como precursores a Séneca y a Filón (Aguirre, Rafael. “Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana”).

Notas:

[17] No importa a qué clase de “profecía” se refiere, si era vaticinar el futuro (al estilo de Agabo, Hechos 21:10-11), o enseñar, exhortar (1 Corintios 14:3). La clase de “profecía” no afecta al fondo de la cuestión, como algunos exégetas de las Iglesias de Cristo quieren vanamente inferir.

[18] Los malos entendidos dieron lugar a que las autoridades del Imperio recelaran del nuevo movimiento “judío”, por ello tanto en los escritos de Pablo como en los de Pedro se inculcan no solo respetar a la autoridad constituida (Romanos 13:1-6; 1 Pedro 2:13-17), sino incluso orar por ella (1Timoteo 2:1-2).

Emilio Lospitao