“Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza”

“Siervos, obedeced a vuestros amos”

“Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”

¿Legitima la Biblia hoy alguna “señal” (velo) de “autoridad” (tutela) hacia la mujer; la institución de la esclavitud; y el impedimento de que la mujer enseñe o tenga algún dominio sobre el hombre? ¿Por qué dice la Biblia eso? ¿En qué contexto lo dice?

1. UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA

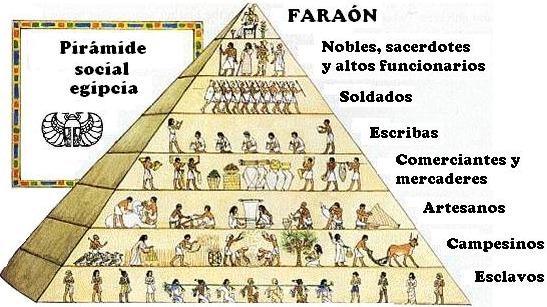

Las instituciones, tanto políticas como religiosas, guardan una coherencia con las cosmogonías que las sustentan. La cosmogonía aporta el orden, el estatus y el honor debidos a los colectivos o a los individuos en el ámbito político, social, familiar y religioso de un pueblo. Este orden cósmico jerárquico viene representado simbólicamente de manera piramidal, en cuyo vértice está situado Dios y en la base el estatus más bajo: los esclavos. Sintéticamente, para el propósito que nos incumbe, el orden sería así: Dios-Ángeles-Hombre-Mujer-Hijos-Esclavos.

DIOS

Ángeles

Orden político

Ningún orden social se entiende al margen de su respectiva cosmogonía. Las diferencias y las similitudes entre las civilizaciones tienen su origen en sus diferentes cosmogonías. Una similitud cosmogónica en cualquier civilización es la jerarquía que origina, tanto en el cielo como en la tierra.[1] La jerarquía terrestre es una evocación de la celeste, que sirve como modelo. Por ello, en el ámbito terrícola, el vértice de la pirámide imaginaria de esta jerarquía está siempre ocupado por el rey, el emperador… que es elegido por el dios, que en algunas cosmogonías adquirían incluso el título de “hijo de dios” (cuando no se asemejaban a los dioses mismos). Esta simbiosis entre el dios y su ungido (elección divina) es común a todo el antiguo Oriente. En Mesopotamia antigua, aun en el caso del hijo que sucede a su padre, que era la ley ordinaria, y en todas las épocas, el rey es considerado elegido por el dios. Desde Gudea, que es el “pastor notado por Ninguirsu en su corazón”, hasta Nabonido, al que “Sin y Nergal determinaron para que reinase, cuando todavía estaba en el seno de su madre”, y hasta Ciro, del que una composición babilónica dice que Marduk designó su nombre para la realeza sobre el universo.[2] De este Ciro, en relación con el Dios de Israel, leemos en el deuteroisaías: “El que llama a Ciro: Pastor mío… Así dice el Señor de su ungido, de Ciro, a quien llevo de la mano.” (Isaías 44:28; 45:1 BTI). Esta idea de elección divina se lleva al extremo en Egipto, donde a cada faraón se le considera hijo de Ra, el dios solar. En los reinos arameos de Siria, Zakir, rey de Hamat y de La’as, dice: “Baal Samain me ha llamado y ha estado conmigo, y Baal Samain me ha hecho reinar”. Este Zakir era un usurpador, pero Bar-Rekub, rey de Senyirli, es sucesor legítimo y dice: “Mi señor Rekub-el me ha hecho sentar en el trono de mi padre”. [3]

En la monarquía israelita el rey era “el ungido de Dios” (2Samuel 12:7). En general, los gobernantes, los magistrados, etc., se consideraban puestos por Dios mismo y ocupaban el lugar jerárquico inmediato después de Dios y sus Ángeles. Esta idea de que el rey y los gobernantes son puestos por Dios mismo ha perdurado hasta entrada la Edad Moderna, cuando en Europa empezaron a erradicarse las monarquías, pero persiste en el mundo cristiano fundamentalista, que sigue orando por los gobernantes de acuerdo a Romanos 13:1 y 1 Timoteo 2:2 como “puestos por Dios”. En los sistemas políticos modernos, donde rigen las democracias, quienes gobiernan son elegidos por el pueblo, no son “puestos por Dios”. El centro de gravedad de este orden político-social se derivaba de la jerarquía cosmogónica representada por la pirámide imaginaria antes citada. En el Nuevo Testamento, con la figura del Cristo ya presente, el rango jerárquico adquiere este orden: Dios-Cristo-Varón-Mujer-(esclavo), que sirve para la “teologización” del estatus de la mujer. (1Cor. 11:3).

Orden social y familiar

En el orden social (códigos domésticos), el estatus del varón libre primaba en calidad de esposo, padre y amo; el estatus de la esposa superaba solo al de los hijos y los esclavos, independientemente del sexo de estos.

Estos códigos domésticos que hallamos en el NT ya los consideraba Aristóteles en La Política como los elementos básicos de la casa:

“Una vez que hemos puesto de manifiesto de qué partes consta la ciudad, tenemos que hablar en primer lugar, de la administración doméstica (oikonomia), ya que toda ciudad se compone de casas. Las partes de la administración doméstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa, y la casa perfecta consta de esclavos y libres. Ahora bien, como todo se debe examinar por lo pronto en sus menores elementos, y las partes primeras y mínimas de la casa son el esclavo y el amo, el marido y la mujer, el padre y los hijos, habrá que considerar respecto de estas tres relaciones qué es y cómo debe ser cada una, a saber: la servil (despotiké), la conyugal (gamiké) (pues la unión del hombre y la mujer carece de nombre) y la procreadora (teknopoietike), que tampoco tiene nombre adecuado” (I, 1253 b 6-8) [4]

En el Nuevo Testamento encontramos estos códigos domésticos (sumisión de la mujer, la esclavitud…) sobre los cuales se exhorta a cumplir fielmente como una expresión de obediencia a Dios mismo, lo que significa que no solo se aceptan dichos códigos domésticos, sino que se “teologizan”, se les otorgan un carácter sagrado.

2. TEOLOGIZACIÓN DEL USO DEL VELO

“Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad (1Cor. 11)

En la época del Nuevo Testamento, además de un símbolo de pudor, el velo era también un símbolo de subordinación al varón, según las reglas del estatus y del honor. Pero por razones que solo podemos especular, a la luz del 1Cor. 11, algunas mujeres cristianas de Corinto habían prescindido de la “señal” (velo) [5] que mostraba su sujeción al marido además de su recato en aquella cultura. Esta actitud por parte de aquellas mujeres originó un problema no solo en el hogar y en la iglesia, sino en el testimonio hacia “los de afuera” (los no cristianos). Por ello, y ante el escándalo que suponía en todos los órdenes, el Apóstol intervino de manera fulminante. La proposición apologética de Pablo es la siguiente: “Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra” (v.6).

El Apóstol razona su proposición mediante tres argumentos, dos teológicos y uno estético.

Primer argumento teológico:

“Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón” (v. 7).

Pablo apela al orden cósmico de los estatus sobre los que está organizado el mundo simbólico de su época: en el rango Dios-Hombre-Mujer, el más próximo a Dios es el hombre, por ello él es la gloria de Dios, y la mujer es la gloria del hombre porque le sigue en rango.

Segundo argumento teológico:

“Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón” (vs.8-9).

El Apóstol evoca el segundo relato de la creación de Adán y Eva (el sacerdotal), donde la mujer es creada en último lugar, después incluso que los animales (Gn. 2:4 sig.). Sin embargo, en el relato “yavista”, ambos son creados a la vez: ”Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn 1:27).

Argumento estético:

“Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello” (vs.13-15).

Aquí, naturaleza, se refiere a la “costumbre”. Aunque parezca lo contrario, “en lugar de velo le es dado el cabello” no significa que el cabello largo sustituye al velo, sino que la costumbre (naturaleza) del cabello largo confirma que debe cubrirse con el velo. ¿Qué sentido tendría, si no, su apología?

Conclusión: “Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza…” (v.10).

Desde una exégesis literalista (hablar donde la Biblia habla…), hoy la mujer cristiana debería cubrir su cabeza con un velo (¡porque lo dice la Biblia!). No obstante, el hecho de que “cubrirse” la mujer con un velo fuera en aquella época una “costumbre” (relacionada con el pudor y la sumisión), significa que la “teologización” de dicha costumbre no conlleva la obligación atemporal de la misma. Analizada esta teologización en su contexto nos indica que la misma no tiene un carácter absoluto, sino local y circunstancial en el contexto donde y cuando se formalizó. Nos vale el principio (cuando tenga que ver con la estética y la ética), pero no la norma cosificada en el velo.

3. TEOLOGIZACIÓN DE LA ESCLAVITUD

“Siervos, obedeced a vuestros amos… Como a Cristo” (Efesios 6:5-7)

La institución de la esclavitud –como la costumbre del velo– no quedó fuera de esta “teologización” de la que venimos hablando. El perfil social de las personas que integraban las iglesias del cristianismo primitivo era muy heterogéneo, pero la mayoría pertenecía a un perfil humilde, entre ellos muchos esclavos y esclavas. En un estatus superior se encontraban aquellos que se permitían precisamente tener esclavos, los amos.

El hecho de que se insista tanto en las relaciones entre amos y esclavos (fueran los amos creyentes o no), y se les exhorte a los amos creyentes a ser condescendientes con sus esclavos –pero más a los esclavos creyentes a que sean obedientes a sus amos–, indica que era frecuente la rebeldía de estos y el abuso de aquellos (cf. Efe. 6:5-6; Col. 3:22; 1Tim. 6:1-2; Tit. 2:9-10;1Pe. 2:18) con el consiguiente castigo, incluso físico, por parte de los amos (1Pe. 2:19-20).

En cualquier caso, porque la sociedad de aquella época se sustentaba en la mano de obra y el servicio de los esclavos, los líderes cristianos tomaron partido consolidando aquel orden social, primero por el testimonio hacia “los de afuera” (que señalaban a los cristianos de “subvertir” dicho orden), pero, sobre todo, para no ser acusados de sublevación o rebeldía contra el Imperio (Conf. Espartacus, Guerra de los esclavos, 73 aC.). El entusiasmo de la primera generación de cristianos, y el aire de libertad que el evangelio abanderaba (“libres en Cristo”), debió suscitar actitudes “libertarias” aisladas entre los esclavos cristianos, como ocurrió entre las mujeres de Corinto respecto al uso del velo. Así pues, los dirigentes cristianos debieron sopesar el precio que tendrían que pagar de continuar con dicho entusiasmo, por las sospechas que originaba en “los de afuera”. Y para mostrar a estos que la vida cristiana no suponía un peligro contra las costumbres sociales, se reafirmaron en los códigos domésticos referentes al estatus de la mujer y al estatus de los esclavos.

De ahí que “teologizaran” también esta institución: “Siervos, obedeced a vuestros amos… como a Cristo… como siervos de Cristo… como al Señor”… “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón… como para el Señor” (Efe. 6:5-7; Col. 3:22-24). En relación con los castigos físicos que podrían recibir de sus amos “difíciles de soportar”, se dice: “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo…” (1Pe. 2:18-21). La “teologización” queda expresada en los términos “como a Cristo”, “como siervos de Cristo”, “como al Señor”, “dejándonos (Cristo) ejemplo”, etc.

¡Pero casi 19 siglos después, por la inercia de la historia (¡la era industrial!) muchos líderes cristianos se opusieron a esta institución, aunque otros –también cristianos– defendieron la esclavitud apelando a la Escritura, como fue el caso de uno de los padres del Movimiento de Restauración: Thomas Campbell (Apología sobre la esclavitud entre Thomas Campbell y un tal Cyrus donde Campbell la defendía apelando a numerosos textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento)[6]. La institución de la esclavitud en la época de Pablo era generalizada. La única manera de salir de ella era mediante el pago de su libertad. No tenemos constancia de que ninguna iglesia en el siglo primero comprara la libertad de ningún esclavo. Las exhortaciones neotestamentarias están en las antípodas de cualquier liberación. El regreso de Onésimo, a instancia de Pablo (pues había huido de su amo), es un ejemplo (Carta a Filemón). Validar la esclavitud mediante su “teologización” era coherente dada la aceptación generalizada de esta institución. Hoy, cuando la esclavitud en todas sus formas está prohibida en todo el mundo civilizado, no procede ningún tipo de validación al estilo del Nuevo Testamento. Es decir, el hecho de que el autor bíblico “teologizara” la institución de la esclavitud no significa que hoy podamos prolongarla en el tiempo. Ese tipo de exhortación no tiene cabida en la sociedad y el pensamiento modernos.

4. TEOLOGIZACIÓN DE LA TUTELA DE LA MUJER

“Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (1 Tim. 2:12)

Tal como los hagiógrafos hicieron con el convencionalismo del velo y la institución de la esclavitud, así hacen con el estatus de la mujer en la sociedad patriarcal donde viven: la “teologizan”.

“Como…”, “Porque…”, son las expresiones típicas que los hagiógrafos usan para “teologizar” la proposición relacionada con el estatus de la mujer en la época del Nuevo Testamento.

La sumisión de la mujer al varón era una institución política milenaria del orden social patriarcal en el judaísmo y en el mundo greco-romano. Esta milenaria institución ha estado encuadrada en el orden cósmico del patriarcalismo de Oriente Medio y de toda la cuenca del Mediterráneo hasta prácticamente la Edad Moderna. En la antigüedad (también en el Israel bíblico) la mujer pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido. De hecho, en general, la mujer pasaba del padre al marido mediante un contrato de compra (Ver Génesis 29).

Basado en el orden cósmico, en la jerarquía patriarcal, el varón libre (marido, padre y amo), ocupaba la cúspide de dicho orden (por encima de él se hallaba el ungido del dios: el rey (y el sacerdote). Al varón le seguía en rango la mujer libre en calidad de esposa y madre. Por eso el marido era “la gloria de Dios” y la esposa era “la gloria del marido” y en este orden (ver 1Cor. 11:7). Le seguían en un rango inferior los hijos y las hijas (y las concubinas cuando las había). Al último rango pertenecían los que no tenían ningún estatus (honor): los esclavos y las esclavas. Esta era la cosmovisión que se tenía del mundo y su ordenación según los rangos del estatus y el honor en la época de los escritores bíblicos.

Los líderes cristianos, especialmente de la segunda y tercera generación, para ganarse un estatus como organización religiosa en el mundo greco-romano (como lo había ganado, mucho antes, la sinagoga judía), aceptaron y “teologizaron” los códigos domésticos mundanos de la época.

Como Sara… Como la iglesia (1Ped. 3:1-7; Efesios 5:24)

(Textos afines: Efesios 5:21-6:9; Colosenses 3:18-4:1;1Timoteo 2:11-14).

La iglesia de 1Pedro está pasando por una crisis de identidad (finales del siglo primero)[7], y está siendo objeto de censura por parte de “los de afuera” (3:1,16; 4:4,14). Si bien Pablo ofrecía apoyo moral a los cristianos cuyas parejas les estaban abandonando por causa de su fe (1Cor. 7:15-16), Pedro quiere más bien que las mujeres no solo eviten dicho abandono, sino que ganen a sus maridos incrédulos para la fe mediante el silencio testificante y una conducta irreprochable: que sus maridos no tengan ninguna ocasión de reproche contra ellas.

Para ello, el autor de 1Pedro recurre a la “teologización”: “Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza” (1Pedro 3:3,6). El hagiógrafo ve una correspondencia entre el estatus de la mujer de su época y el estatus de la mujer de la época veterotestamentaria. Nada había cambiado en cuanto a este estatus femenino. Teologizar este estatus era normal, coherente y necesario desde el punto de vista pastoral y por causa de la situación que atravesaba la iglesia.

“Como la Iglesia…” (Efesios 5:24)

La iglesia de las Pastorales está en el proceso de institucionalización. Está dejando atrás la censura de “los de afuera” por causa del protagonismo que habían ejercido las mujeres del primer movimiento de Jesús, que era contracultural y ofendía a las gentes. Por ello, la exhortación hacia las mujeres es muy fuerte: se les insta a aceptar el estatus que su estado requiere y que impera en la sociedad: la sumisión al marido. El autor no ve otra figura mejor que se adapte a la sumisión de la mujer al marido que aquella que vincula la Iglesia con Cristo, la cual (la Iglesia) es su cuerpo y él (Cristo) su cabeza. La analogía entre el estatus de la mujer en el orden social patriarcal de la época y el vínculo entre la Iglesia y Cristo era perfecta. Teologizar este estatus de sumisión y tutela de la mujer al varón no requería pensar mucho ni rebuscar figuras complejas:

“Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo” (Efesios 5:24).

¡Pero el estatus de la mujer en el orden social del mundo occidental ha cambiado!

“Porque Adán…” (1 Tim. 2:13)

Una característica de la sociedad de la época del Nuevo Testamento (que persistió en el tiempo) era distinguir y valorar a las personas de forma heterogénea y heterónoma (dependiente): el libre, el esclavo, el artesano, la mujer… El cristianismo primitivo (primeros escritos de Pablo), sin embargo, inauguró una singular fraternidad basada en la igualdad, lo cual desconcertaba bastante a “los de afuera”. La declaración de Pablo: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28) es una magnifica expresión del entusiasmo del rito de iniciación que pronosticaba un nuevo orden social. Pero esta expresión entusiasta del Apóstol se enfrentaba al dicho griego atribuido a Platón: “Porque he nacido ser humano y no bestia, hombre y no mujer, griego y no bárbaro”.

Obviamente, el prístino enfoque cristiano de la vida chocaba frontalmente con los valores dominantes de la época y rompía los consensos sociales. La ruptura de los consensos sociales siempre origina mucha desconfianza entre las gentes. Esto es un fenómeno social universal. Los cristianos, al principio, por eso mismo, estaban bajo sospechas. El hecho de que los autores de las Pastorales insistan tanto en el estatus de la mujer según los códigos domésticos de la época (sumisión al hombre) es un indicador de que dicho estatus había sido anteriormente “subvertido”. Es decir, la imposición del silencio a la mujer en el entorno cúltico y la prohibición de que esta enseñe a los varones (1 Timoteo 2:11-12), implica que la mujer ha estado hablando (profetizando) y enseñando antes libremente (1Cor.11:5). Pero esas prácticas innovadoras resquebrajaban el consenso social que imponían los códigos domésticos. De ahí, las fuertes exhortaciones para adaptarse al estatus establecido según el orden social patriarcal. Y como en otros casos, este orden se “teologiza”. ¿Cómo teologiza el autor el estatus de la mujer? En este caso recurriendo a un midrash judío del Génesis:

Proposición: “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”

Explicación teológica: “Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión” (1Timoteo 2:13-14). Añadir que, de los dos relatos de la creación de Adán y Eva en Génesis, el autor usa el segundo, Gén. 2:18-23. El primero, Gén. 1:27, no le hubiera valido.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Para entender cualquier realidad presente debemos mirar al retrovisor de la cosmogonía de la que derivamos, que es el referente que da sentido a nuestra civilización, a nuestras creencias y al orden social y político establecido. Piense el lector en el cambio de paradigma que supuso la Revolución francesa, cuando al rey se le despojó de su patronazgo divino: ¡era una persona común como las demás!

Los autores bíblicos en general, y los del Nuevo Testamento en particular, dependieron de su personal cosmovisión para entenderse a sí mismos y emitir su visión del mundo tanto desde un punto de vista cosmológico como político, social y religioso.

Soteriológicamente, los hagiógrafos creían en un cielo allá arriba, donde estaba Dios (y adonde fue el Cristo resucitado), y creían en un inframundo, abajo (el infierno), lugar gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y creían que la historia de los hombres estaba abocada a dirimir su realidad frente a esos dos contingentes: el cielo y el infierno.

Políticamente, asumieron el orden cósmico piramidal donde la jerarquía terrenal seguía el modelo celestial como voluntad divina (Rom. 13:1). A pesar de que Jesús de Nazaret cuestionó este modelo cósmico (“… los que son tenidos por gobernantes… Pero no será así entre vosotros…” – Mar. 10:42-44), los líderes cristianos lo aceptaron.

Socialmente, a pesar de que Jesús de Nazaret también cuestionó el modelo socio-familiar (¿quién es mi madre y mis hermanos?), y no hizo diferencia entre hombre y mujer, los líderes cristianos de la segunda generación en particular, para abrirse un espacio institucional en la sociedad greco-romana, no solo aceptaron el orden social vigente (el orden cósmico tradicional y los códigos domésticos), sino que lo “teologizaron”; es decir, lo fundamentaron sobre paradigmas religiosos de la Escritura a la que se remitían. Así legitimaron la esclavitud, la tutela de la mujer e incluso el uso del velo.

La pregunta pertinente es: ¿Tenemos que seguir manteniendo aquella antigua y obsoleta comosvisión del mundo y de la realidad?

Sugerimos la lectura de un artículo de sumo interés publicado en Renovacion nº 51 «Errores sobre el mundo que redundan en errores sobre Dios«.

Emilio Lospitao

NOTAS

[1] En la cosmogonía bíblica esta jerarquía comienza en el cielo, encabezado por Dios y los Ángeles (Job 1-2; Daniel 10:13, 12:1; Judas 9; Apoc. 12:7). En la esfera terrenal le sigue siempre el rey o los gobernantes políticos (1 Sam. 24:10; 2 Sam.12:7; Sal. 2:2; Rom. 13:1; etc.).

[2] R. de Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento.

[3] Ibídem

[4]Aristóteles, La política, 1260 b 12-21, en: Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana – Verbo Divino, pág. 120.

[5]Ver “Señal de autoridad”. https://revistarenovacion.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/senal-de-autoridad.pdf

[6] Millennial Harbinger Third Series BETHANY, VA. JANUARY, 1845. No. I.

[7] Una crisis acentuada por la frustración de que la “parusía” (2ª venida de Cristo) no acababa de realizarse, y muchos estaban abandonando la iglesia (2Ped. 3).